本文转载自 澎湃新闻 · 城市漫步

原文链接:https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_30790909

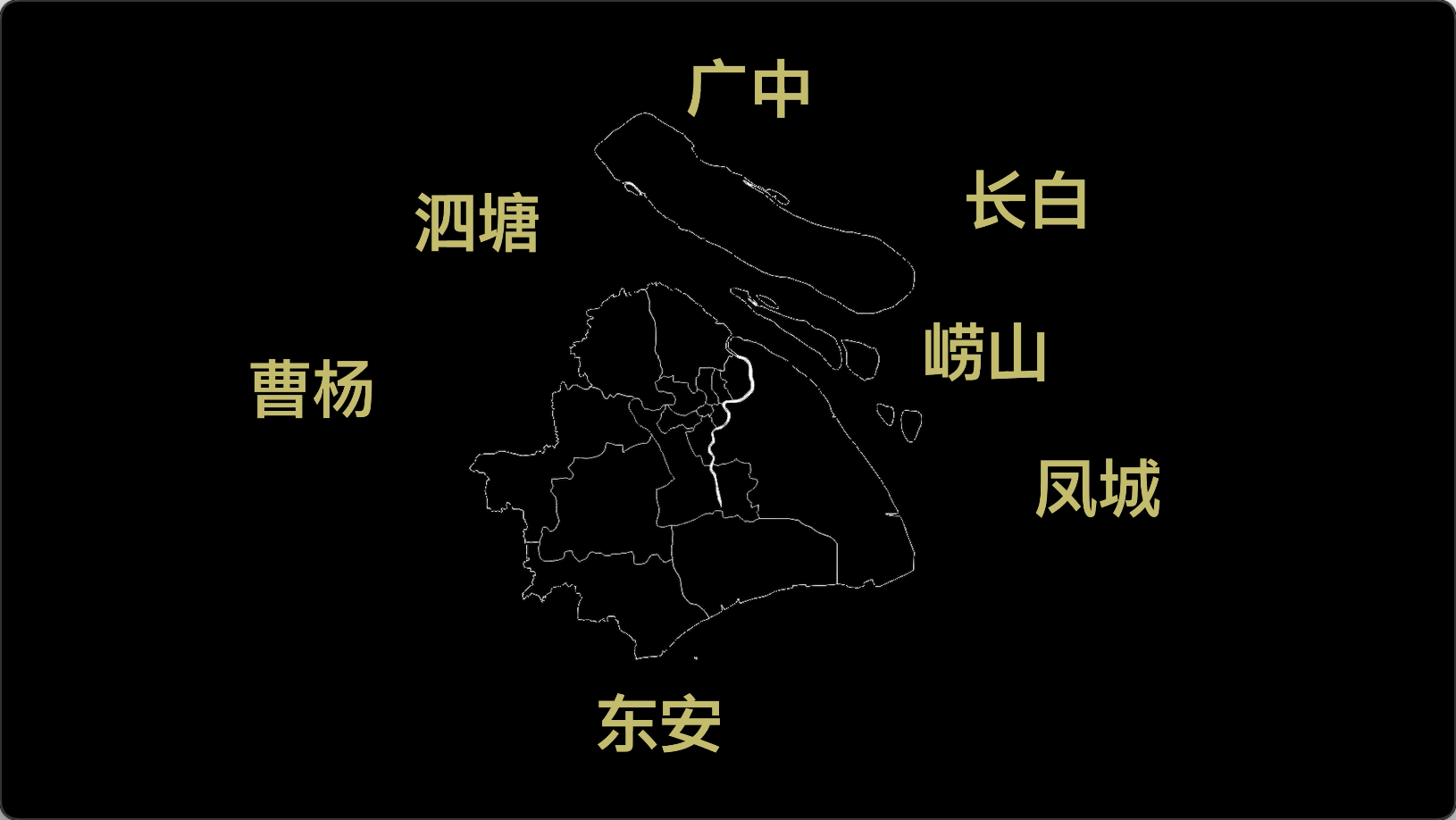

工人新村,是生活空间,也是混杂了多种要素的集体记忆场域。随着曹杨、凤城、东安、田林等上海第一批工人新村陆续进入城市更新,不少人开始抓紧时间,用文字和影像进行记录。位于长白228街坊中的上海工人新村展示馆,以及百禧公园的上海工人新村数字影像展,就吸引了大批市民前去打卡,只为寻找曾经的新村回忆。

对影像爱好者来说,如果对新村或周边社区感兴趣,该如何开始创作?2024年冬到2025年3月底,独立艺术中心纪录公社组织了一期“回声-新村冬季影像训练营”(以下简称“新村影像训练营”)——9位背景各异的学员,独立探索8个不同新村,创作纪录片影像作品。笔者于3月底全程观看了训练营作品展映活动,也对关于如何记录一个地方,有了一些新启发。

(本期主持:王越洲)

近期回顾

“为什么合唱团早期的服装鲜艳华丽,最近几年服装越来越统一,很多个人特色没有了?”

这是纪录片《六十》的创作者小王在片中的一个提问。小王的本职工作是社区群众文艺工作者,这次她以曹杨新村老妈妈合唱团为拍摄对象,借合唱团60周年庆典为契机,通过资料收集和成员采访,记录这个全女性合唱团的60年历程。

这并非一般意义上的口述史,而是带有张力的故事,和带有问题意识的探索,是纪录片不可缺少的一环。在片中,小王发现合唱团成员的服装道具、组织形态和合唱团的功能,随着时代演进剧烈变化。这也是曹杨新村不太为外人所知的一个侧面。

和小王类似,此次新村影像训练营的参与者背景各异,既有纪录片工作者、社工等看似与新村、纪录片这两个关键词相关的创作者,也有大/中学生、城市规划师、文字记者等。在训练营策划者、纪录公社内容策划蔡亚辰看来,影像虽是每个人都能使用的探索工具,但其创作需要辅以跨学科的知识,并拓展所产出的纪录片能涵盖的可能性。

在策划伊始,他将训练营的目标设定在“如何让30年后的人们从不知道这些地方,到透过影像能感知且理解一个空间和它们的社会属性”。而把新村作为拍摄目标场域,一来是出于自己曾在航华新村的居住记忆和家人们辗转各个新村的居住轨迹,新村是几代人都绕不开的话题;二来是看到近年来上海新村社区或是拆除或是重建的迅速变迁,让他意识到紧迫性。

就如博伊斯所言,人人都是艺术家。每个人都可以重新认识和描述身边事物。

纪录片工作者孔铭的作品《新村的冬日》是本次训练营中完成度较高的作品之一,他同时也担任部分学员的上海话翻译和剪辑指导。在纪录片中,他回访了自己搬离了30年的老社区崂山新村,一个距离陆家嘴三件套仅1公里的工人新村。片中巧遇同学父母、新村养鸡等画面频频引得现场观众会心一笑。

训练营导师、纪录片《董家渡》导演周洪波坦言,如果纪录片导演只是进入别人的空间去获取别人的东西,那在道德天平上是不平等的。创作者还要源自于内在,才能够和别人互相激发。其中既有情感的部分,又有社会学的部分。

周洪波认为,要拍好关于一个地方的纪录片,必须要建立情感连接。比如在拍摄《董家渡》时,看到居民面临拆迁,因为空间贫乏所呈现出的各种被生活挤压的面孔,这对于上海人来说是乡愁,即使不是上海人,把董家渡的居民代入到自己认识的乡亲、街坊或者邻居,也可以共情到他们面临的处境,是一种非常具体的情感。

在《新村的冬日》中,导演孔铭常常以自己的身份证户籍号码、童年记忆、拆迁等议题作为和新村居民破冰的话引子。崂山新村是他本次纪录片创作的场域,是他度过童年的成长之地,也是他爷爷带着全家落脚成为“新上海人”的起点。

空间也是地方主题类纪录片的重要元素。肖玮的作品《紫禁城酒吧》就以宝山泗塘一村中居民自发搭建的公共空间作为切入点。社区里的公共空间是很好认识当地人和事情的入口。不少名导演也是从小地方展开视角,再慢慢进入整个社区。

在训练营中,周洪波分享自己在拍摄《董家渡》的方法:需要不断对社区行走。第一次是感受性行走,对一个地方建立情感认知。第二次可以带着摄像器材行走,为了让别人适应将来的拍摄,对方知道有人在拍摄后,会得到更好的戏剧性效果,也收获存在于此的真实感。有条件的话,可以组团2个人一起去,互相壮胆,彼此的目光有地方可以安放、社区中人也不会对你产生戒备。

有地方、有空间,纪录片必不可少的还有人物。本次训练营作品中,《工人新村-205号房》以一户凶宅和背后的家庭自杀悲剧作为切口,深入时代浪潮下的万千众生;《氓》以一位凤城三村外来媳妇的故事,铺陈开一位新村女性的命运;《静止》则是关于一户夫妻老婆杂货店的日常。

周洪波认为,每个人都是一个独立完整的自我。在纪录片中,人物需要呈现自己的情感和经历,这个重要部分不应被大的结构所剥夺,人物应该成为ta自己。

在蔡亚辰看来,影像虽然是便捷的记录方式,但相对社交网络上的Vlog来说,纪录片的拍摄周期和呈现方式上又有着许多不同。在纪录片拍摄前期,就需要对拍摄的内容有初步的想法或是构思,碰上像“工人新村”这样与历史有关的题材,就需要花不少时间去了解背后的背景知识。拍摄期间也需要积累一定的素材量,不断地观察、思考,过程中很有可能会推翻一部分前期的构思或是加深了对某些事物的认知。

其次,vlog更注重个人生活、生命经验的即时分享,往往在结构上满足情绪化的表达,但可能缺乏整体结构上的安排。而这个结构设置对纪录片非常重要,用来承载更深层的思考。它必须对现实有所照应,不能过度使用娱乐化或煽情的方式来增强戏剧效果。

据悉,本次训练营的作品都将呈现于纪录公社的官网。纪录公社也计划与社区或艺术机构合作,策划特别放映或分享活动,让更多人从作品中发现新村,也拿起相机,纪录身边的地方。

(文/王越洲 城市观察者、《城记播客》制作人;回顾部分图片由训练营创作者和纪录公社提供)

本周主题推荐

影 | 《董家渡》

影丨《仲夏九七》

书丨《从模范社区到纪念地:一个工人新村的变迁史》

书丨《旧时迷宫》